イーサリアムは、スマートコントラクト機能を持つブロックチェーンプラットフォームとして2015年に誕生。

単なる仮想通貨としての役割を超え、分散型アプリケーション(DApps)の基盤やNFT、DeFiといった領域で広く活用され、現在はビットコインに次ぐ時価総額第2位の暗号資産となっています。

今回は、そんなイーサリアムの将来性について解説していきます。

専門用語も多く出てきますので、少し気合を入れて読み進めてください…!笑

完全ガイド-1024x538.png)

イーサリアムの特徴と仕組み

1. スマートコントラクト

イーサリアム最大の特徴は「スマートコントラクト」という仕組みです。

これは、あらかじめ決められた条件が満たされると、自動的に契約が実行されるプログラムのこと。

たとえば「お金を支払ったら自動的にデジタルアートを送る」「条件を満たしたら自動的に利息が支払われる」といった取引が、人の手を介さずに行われます。

この仕組みはNFTやDeFi(分散型金融)サービスの基盤となっており、金融、保険、不動産、ゲームなど、幅広い業界で応用が進んでいます。

2. DAppsの基盤

イーサリアムは「DApps(分散型アプリケーション)」を動かすプラットフォームとしても活用されています。

代表的なものに、銀行を介さず仮想通貨の交換ができるUniswap(分散型取引所)や、NFTを売買できるOpenSea(NFTマーケットプレイス)があります。

これらはすべてイーサリアム上で動いており、世界中のユーザーが自由に利用可能です。

つまり、イーサリアムは「ブロックチェーン版のアプリストア」のような役割を果たしており、新しい経済圏を作り出しています。

よく分からない場合は、なんかすげぇ!でOkです!

3. PoSによる効率化

イーサリアムは、2022年のアップデート「The Merge」により、取引を承認する仕組みをPoW(プルーフ・オブ・ワーク)からPoS(プルーフ・オブ・ステーク)へと切り替えました。

従来のPoWは、大量のコンピュータが計算競争をする方式(ビットコインがこの方式)で、電力を多く消費するのが問題でした。

一方PoSは、イーサリアムを保有している人がネットワークの維持を担う仕組みで、消費電力を99%以上削減できるとされています。

さらに、投資家は「ステーキング」と呼ばれる仕組みを通じて、保有しているイーサリアムを預けることで利息のような報酬を得ることも可能になりました。

4. トークン規格「ERC」

イーサリアムは「ERC」と呼ばれるルール(規格)に従って、新しいトークンやサービスを作れるのも大きな特徴です。

たとえば、

- ERC-20:最も一般的なトークン規格(多くの仮想通貨がこれを採用)

- ERC-721:唯一無二のNFTを作るための規格

- ERC-1155:ゲーム内アイテムやNFTを効率的に発行できる規格

これらの規格のおかげで、誰でも比較的簡単に新しい仮想通貨やサービスを作ることができるようになりました。

実際に、世界で使われているステーブルコイン(USDTやUSDCなど)もイーサリアム上で発行されており、すでに日常的な送金や取引に使われています。

イーサリアムとビットコインの違い

| 項目 | ビットコイン | イーサリアム |

|---|---|---|

| 創設年 | 2009年 | 2015年 |

| 主な目的 | デジタル通貨 | スマートコントラクト基盤 |

| コンセンサス | PoW | PoS |

| 発行上限 | 2,100万BTC | なし(バーン機能で調整) |

| 処理速度 | 約10分 | 約15秒 |

この表を見ると、ビットコインとイーサリアムにはいくつか大きな違いがあることが分かります。

まず創設年ですが、ビットコインは2009年に誕生した最初の暗号資産で、主に「デジタル通貨」としての役割を持っています。

一方イーサリアムは2015年に登場し、単なる通貨ではなく「スマートコントラクト」という自動契約の仕組みを実行できるプラットフォームとして開発されました。

次にコンセンサス(取引承認の仕組み)です。(先述しましたが再述します。)

ビットコインはPoW(プルーフ・オブ・ワーク)を採用しており、取引の承認に膨大な計算力が必要です。

これに対してイーサリアムはPoS(プルーフ・オブ・ステーク)を採用しており、コインを保有している人が取引承認を行うことで、電力消費を大幅に抑えられるようになっています。

発行上限についても違いがあります。

ビットコインは最大2,100万BTCまでと決まっており、希少性が価値を支えています。

一方イーサリアムには明確な上限はありませんが、バーン機能(取引手数料の一部を焼却する仕組み)により供給量が調整され、インフレを抑える仕組みが導入されています。

最後に処理速度です。

ビットコインはブロック生成に約10分かかるのに対し、イーサリアムは約15秒と非常に高速。

このため、NFTの売買やDeFiの取引など、頻繁にデータ更新が必要なアプリケーションでも快適に利用できます。

総じて、ビットコインは「価値の保存」や「送金手段」として優れており、イーサリアムは「アプリやサービスを作るプラットフォーム」としての特性が強いことが分かります。

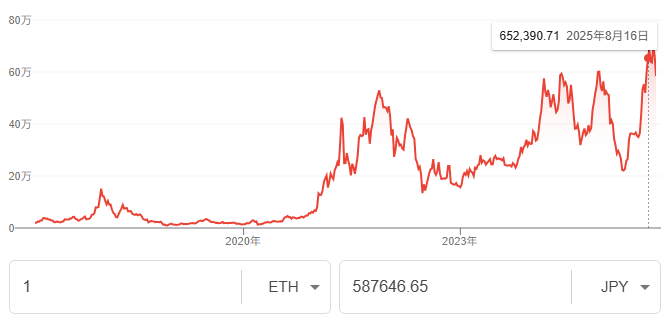

イーサリアムの価格推移と歴史

- 2015年:1ETH=500円以下で公開

- 2017年:仮想通貨バブルで16万円台に到達

- 2018年:バブル崩壊で1万円台に急落

- 2021年:過去最高値50万円超え

- 2022年:「The Merge」でPoS移行

- 2024年:イーサリアム現物ETF承認で注目度再上昇

2017年から現在までのイーサリアムのチャートです。2025年9月現在で、1ETH=約58万円です。

ちなみに、ビットコインはこちらのチャートです。2025年9月現在で、1BTC=約1600万円となっています。

イーサリアムの将来性

1. 技術革新の継続

イーサリアムは常に進化を続けています。

特に「ダンクシャーディング」と呼ばれる技術が導入されることで、取引データを分散して処理できるようになり、ネットワーク全体の処理速度が速くなります。

これにより、NFTやDeFiの取引手数料(ガス代)が安くなり、よりスムーズで効率的に利用できる環境が整います。

簡単に言えば、「より早く、より安く、安全に使えるイーサリアム」を目指した改善が続いているということです。

2. DeFi・NFT市場での優位性

イーサリアムは、分散型金融(DeFi)やNFTの分野で強い存在感を持っています。

DeFiでは、世界中の多くの資産がイーサリアム上に預けられており、総額の過半数を占めています。

また、NFTの売買もほとんどがイーサリアムを通して行われています。

つまり、多くのアプリやサービスがイーサリアムに依存しており、この優位性は今後も簡単には揺らがない可能性が高いのです。

3. 機関投資家の参入

イーサリアムは個人投資家だけでなく、銀行や投資会社などの機関投資家にとっても魅力的です。

最近では、ETF承認や規制整備の進展により、機関投資家が安心して投資できる環境が整いつつあります。

これにより、大規模な資金がイーサリアム市場に流入する可能性があり、将来的な価格上昇やエコシステムの拡大につながることが期待されています。

イーサリアムに投資することのメリット

1. 高い成長ポテンシャル

イーサリアムは単なる仮想通貨ではなく、NFTやDeFi、分散型アプリ(DApps)の基盤として幅広く使われています。

このエコシステムは年々拡大しており、技術革新や新サービスの登場によって価値が上昇する可能性があります。

2. ステーキングで報酬を得られる

PoS(プルーフ・オブ・ステーク)を採用しているため、イーサリアムをネットワークに預ける「ステーキング」が可能です。

これにより、ただ保有するだけで利息のような報酬を得られる仕組みがあります。

3. 分散投資の一部として魅力

イーサリアムは伝統的な株式や債券とは異なる資産クラスです。

そのため、ポートフォリオに組み込むことでリスク分散の効果が期待できます。

特に次世代の金融・テクノロジーの成長を取り込む手段として有効です。

4. 実需が伴う資産

イーサリアムはブロックチェーン経済の「インフラ」として使われるため、単なる投機対象ではなく実際に取引やサービス利用に必要とされる資産です。

これが価格を下支えする要素となります。

🔮 イーサリアムの将来シナリオ

将来のイーサリアムについては、一方向だけで語るのではなく、複数のシナリオを考えることが重要です。

市場の動向や技術進化、規制などさまざまな要素が絡むため、投資判断の参考として複数の可能性を考慮しておきましょう。

強気シナリオ

DeFiやNFT、Web3が本格的に普及し、イーサリアムが経済活動の基盤として広く使われる未来。

このシナリオではETHは「デジタル石油」のような価値を持つ資産として認識され、価格も長期的に上昇する可能性があります。

技術面ではシャーディングなどのスケーラビリティ改善が順調に進み、ガス代の低下や処理速度向上も実現。

開発者やユーザーがさらに集まり、エコシステム全体が活性化するという好循環が期待できます。

中立シナリオ

ソラナやアバランチなどの競合チェーンが成長する一方で、イーサリアムは依然として標準プラットフォームとしての地位を保ちます。

複数チェーンが共存する状況の中で、取引の安定性やユーザー数の多さを背景に緩やかに成長。

価格も大きな上昇はないものの、安定的に推移する可能性があります。

エコシステムとしての信頼性や利用者数の多さが、競争環境での安定要因となります。

弱気シナリオ

各国で規制が強化される、またはスケーラビリティの課題が解決されない場合、ユーザーや開発者が競合チェーンに移行する可能性があります。

この場合、ETHの価格は伸び悩み、イーサリアムの市場シェアも相対的に低下。

技術改善が遅れると、新しいDAppsやDeFi、NFTプロジェクトの多くが他チェーンで開発されるようになり、エコシステム全体の成長にも影響が出ます。

⚠️ イーサリアム投資のリスク

イーサリアムへの投資には、他の資産同様いくつかのリスクがあります。

まず「価格変動リスク」です。ETHは市場での取引量が多く、ニュースや投資家の心理で短期間に価格が大きく上下することがあります。

そのため、短期的な値動きに一喜一憂すると精神的な負担が大きくなる可能性があります。

次に「スケーラビリティ問題」です。

イーサリアムは現在、取引速度や手数料(ガス代)の改善を進めていますが、完全に解決するには時間がかかります。

利用者が増えるとネットワークが混雑し、手数料が高騰したり、処理が遅れることがあり得ます。

さらに「競合チェーンの台頭」も注意点です。

ソラナ、アバランチ、ポリゴンなど、より高速で手数料が安いブロックチェーンが登場しており、これらにユーザーや開発者が流れるとイーサリアムの優位性が相対的に低下する可能性があります。

最後に「規制リスク」です。

各国政府や金融当局の規制強化によって、取引や資金の流動性が制限されることがあります。

特に投資家保護やマネーロンダリング対策の観点から、新しいルールが導入されると市場に影響が出る可能性があります。

長々と書きましたが、以下を押さえておきましょう。

価格変動リスク:短期的な乱高下が大きい

スケーラビリティ問題:改善中だが完全解決には時間がかかる

競合チェーンの台頭:ソラナ・アバランチ・ポリゴンなど

規制リスク:各国政府の動き次第で流動性が低下する可能性

まとめ:イーサリアムは「基盤技術」として進化を続ける

イーサリアムは、単なる仮想通貨ではなく「ブロックチェーン経済のインフラ」となる存在です。

ビットコインが“デジタルゴールド”なら、イーサリアムは“デジタル経済のインフラ株”に近い立ち位置。

将来性は強気から弱気まで幅広いシナリオが想定されますが、分散投資の一部として組み入れることで、次世代の金融・テクノロジーの成長を取り込むことができます。

暗号資産をポートフォリオに組み入れることによるパフォーマンスの違いはビットコインの記事に記載しておりますので、よろしければご参考にされてくださいね。

金・ゴールドの魅力も地政学リスクもあり向上しています。

安定感のあるポートフォリオを築いていきましょう。

30代で億り人に到達して実感したことを綴っています。