毎月の生活費の一部を配当金でまかなうことができれば、家計にも心にもゆとりが生まれます。

月10万円ともなれば、食費や光熱費といった固定費の多くをまかなうことができ、生活を支える大きな基盤となり得ます。

では、配当金で月10万円を得るには、具体的にどのくらいの資金が必要になるのでしょうか。

この記事では、配当金で月10万円を得るための必要資金と、現実的なポートフォリオ例を解説します。

月10万円の配当を得るための計算

まずは、目標額から必要資金を計算してみましょう。

目標金額の月10万円 × 12か月 = 年間120万円の配当収入が必要となります。

想定利回り別に必要資金を計算すると以下の通りです。

| 年利回り | 必要資金 |

|---|---|

| 3% | 4,000万円 |

| 4% | 3,000万円 |

| 5% | 2,400万円 |

| 6% | 2,000万円 |

利回りが高いほど必要資金は少なくなることが分かります。

「じゃあ利回りの高い銘柄を買い揃えばええやん。」

って思っちゃいますが容易ならざるところで、高利回りの銘柄は価格変動リスクや減配リスクも高まるため注意が必要になります。

また、全てではありませんが高利回りの銘柄ほど、長期で見ればトータルリターンが低く、配当も増えない傾向が高いです。

「とにかく月10万円の配当金を今すぐ得たい」という目的れあれば、高利回り銘柄を中心に組んでも構わないと思います。

ですが、多くの方が月10万円を目指す背景には、「その先の配当金生活」を見据えているはずです。

だからこそ、誰にでもできる再現性のあるFIREを目指す本ブログでは現在の利回りはそこまで高くなくても、増配力のある銘柄をベースにした、長期・分散型のポートフォリオを提案します。

ということで、(現在の)利回りは3~4%、3000~4000万円を必要資金として設定した上でポートフォリオを考えます。

月10万円を目指す現実的なポートフォリオ例

投資の原則は長期・分散です。

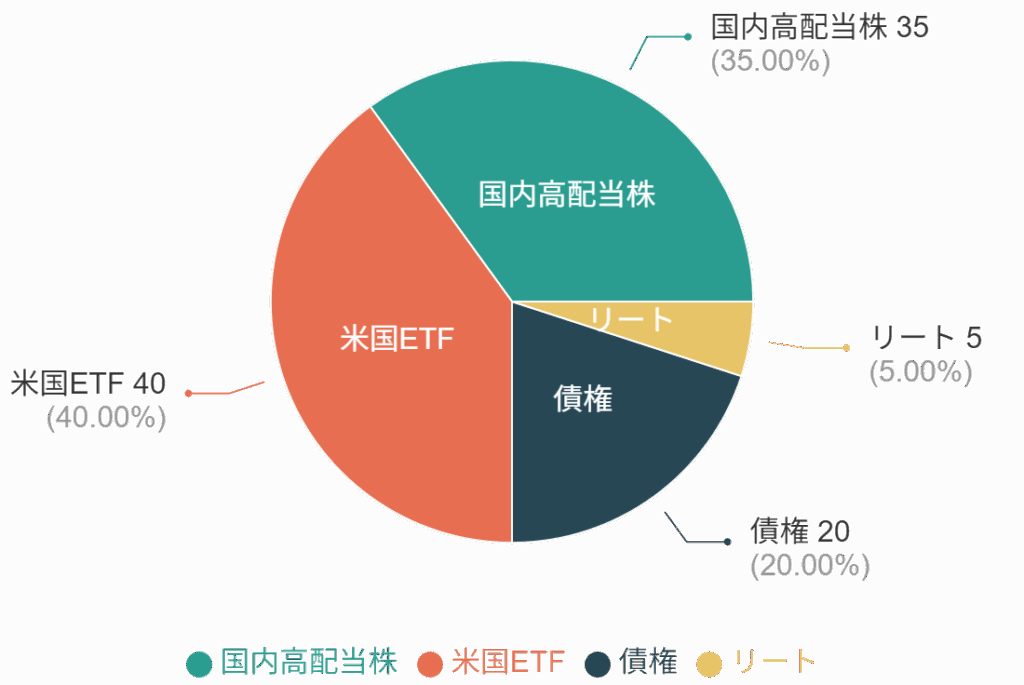

長期で安定した配当収入を目指すには、国内高配当株・米国高配当ETF・債券・Jリートをバランスよく組み合わせることがポイントです。

現実的なポートフォリオの一つの例として、

- 国内高配当株 35%

- 米国高配当ETF 40%

- 債券 20%

- Jリート 5%

といった構成が考えられます。

複数の資産を組み合わせることで、安定性と成長性の両立が期待でき、配当金生活をより堅実に実現することができるからです。

1. 国内高配当株(全体の35%:1,400万円)

国内高配当株の目的は、日本円で安定した配当収入を確保することです。

その際、業種を広く分散して景気変動リスクを抑えることが重要になります。

業種ごとに強い時期・弱い時期が異なるため、分散投資を行うことでリスクを軽減できます。

また、配当利回りは無理に高利回りを狙うのではなく、3〜4%程度を中心に組むのが堅実です。

先程も触れたように、超高利回りの銘柄は一見魅力的ですが、減配リスクや株価下落の可能性が高く、長期で見ると安定しません。

その点、3〜4%の利回りを出す銘柄は業績や財務が比較的安定しており、増配の余地もあるため、結果的に長期の配当収入を伸ばしていくことができます。

これにより、日本円で安定的なインカムを得られるポートフォリオを構築することが可能になります。

15業種・15銘柄例のポートフォリオ例

| 業種 | 銘柄 | 想定利回り |

|---|---|---|

| 通信 | NTTドコモ | 3.2% |

| 食品 | 明治ホールディングス | 3.1% |

| 電機 | キヤノン | 3.6% |

| 自動車 | トヨタ自動車 | 2.8% |

| 銀行 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 3.0% |

| 保険 | 東京海上ホールディングス | 2.6% |

| 卸売 | 高速 | 3.9% |

| 化学 | ノエビアホールディングス | 4.8% |

| 電力 | 電源開発 | 3.5% |

| 不動産 | ヒューリック | 3.5% |

| 建設 | 鹿島建設 | 2.2% |

| 機械 | 竹内製作所 | 3.6% |

| 鉄鋼・金属 | JFEホールディングス | 5.2% |

| 医薬品 | 武田薬品工業 | 4.4% |

| 石油・資源 | ENEOSホールディングス | 2.9% |

利回りはは2025.9月時点となっており、全てを均して購入すると約3.5%となります。

もちろん、この15銘柄はあくまで参考例です。ご自身の好みや投資スタイルに合わせて、銘柄や比率を自由に調整してみてください。

分散投資を意識することで、安定した配当金を継続的に生み出すことが目的です。

2. 米国高配当ETF(全体の40%:1,600万円)

米国高配当ETFの目的は、ドル建てで世界に分散された高配当収入を得ることです。

米国株をポートフォリオの約40%にする理由は、長期的に増配傾向が安定している点にあります。

また、世界分散投資を行うことで、日本市場だけに依存せずに安定した収入を目指すことができます。

利回りを確保しつつ、資産の成長も期待できる点が魅力です。為替リスクはありますが、円安局面では配当が増えるメリットもあります。

銘柄例と想定利回りは以下の通りです。

| 銘柄 | 内容 | 想定利回り |

|---|---|---|

| VYM | 米国高配当ETF | 2.8% |

| DVY | 好配当ETF | 3.6% |

| HDV | 米国高配当ETF | 3.4% |

想定利回りはやや低めですが、いずれの銘柄も増配力が高い実績があります。

そのため、長期的には利回りや配当金の水準が向上していくことが期待できます。

どの銘柄も構成銘柄が異なるので(重なりも多いですが)、更に分散を効かせることができます。

3. 債券・安定資産(全体の20%:800万円)

債権の目的は、株式の値動きリスクを抑えつつ、安定的な収入を確保することです。

銘柄例と想定利回りは以下の通りです。

| 銘柄 | 内容 | 想定利回り |

|---|---|---|

| AGG | 米国総合債券ETF | 3.9% |

| SPHY | 米国ハイイールド債ETF | 7.3% |

| PFF | 米国優先株ETF | 6.0% |

| EDV | 米国長期債ETF | 4.6% |

債権のポートフォリオには、AGG、SPHY、PFF、EDVの4銘柄をチョイスしています。

AGGは米国総合債券ETFで、格付けの高い、幅広い債券市場に分散投資が可能です。

SPHYは米国ハイイールド債ETFで、高利回り債を中心に運用されています。

PFFは米国優先株ETFで、株式と債券の中間的な特徴を持ち、安定した配当収入を狙えます。

EDVは米国長期債ETFで、金利変動リスクはあるものの高利回りが期待できます。

これら4銘柄を組み合わせることで、債権の中でもさらに分散を効かせ、株式市場の値動きに左右されにくい安定的な収入を目指しています。

4. Jリート(全体の5%:200万円)

Jリートの目的は、株式や債券とは異なる資産クラスに投資することで、さらに分散効果を高めつつ、安定的なインカムゲインを得ることにあります。

| 銘柄 | 内容 | 想定利回り |

|---|---|---|

| 日本ビルファンド | オフィス中心のJリート | 3.4% |

| 日本プロロジスリート | 物流施設中心のJリート | 4.5% |

| 日本都市ファンド | 複合型リート | 5.3% |

現在、Jリートの株価はやや低下しています。

背景には金利上昇や景気動向への懸念が影響しています。

しかし、見方を変えれば割安で取得できる銘柄が多く、長期的に安定したインカムゲインを狙う投資先として魅力的です。

ポートフォリオ全体の特徴まとめ

- 平均利回り:約3~4%

- 資産配分:国内株35%、米国ETF40%、債券20%、Jリート5%

- リスク分散:国内・海外・債券・不動産に分散することで安定感を高める

まとめ

配当金で月10万円を得るには、3,000〜4,000万円程度の資金が必要です。

現実的なポートフォリオ例として、

- 国内高配当株 35%

- 米国高配当ETF 40%

- 債券(AGG+SPHY)20%

- Jリート 5%

を提案いたしました。

具体的なポートフォリオ例をご紹介しましたが、本記事でご紹介した内容を参考にしながら、ご自身の投資信条や目的に照らし合わせ、無理なく取り入れられる方法で自分にふさわしいポートフォリオを検討・構築していただければ幸いです。

最も肝要なのは、先を見通す視点を持つこと。

- 長期保有で複利効果を活かす

配当再投資を重ねれば、資産の成長スピードが加速します。 - 高利回りだけに依存しない

減配リスクを避けるため、増配実績や財務健全性も重視。 - 株式・債券・不動産の分散投資

異なる資産クラスを組み合わせて、安定と成長を両立。

以上のポイントを押さえ、目先の利益に囚われず、遠い先に視据える配当金生活の実現に向かっていきましょう。

関連記事

サラリーマン投資家にとって、節税しながら蓄財できるiDeCoは非常に強力な味方となります。

VYMのシミュレーションをしてみました。なるべくはやくVYMを集めたいところです。

バフェット流の投資術は、銘柄選びの際の参考になりますね。

アッパーマス層に到達して起こる変化をまとめました。